我院外科第六党支部联合中西医结合学会麻醉与镇痛专委会赴八门城卫生院开展义诊活动

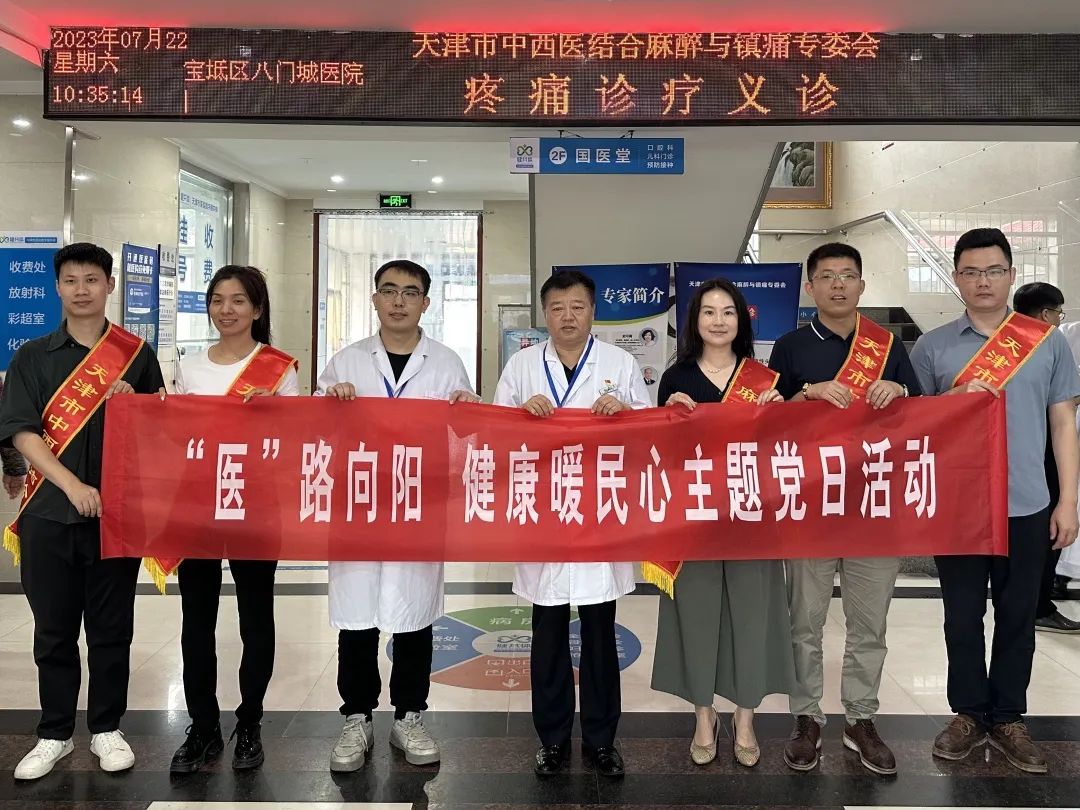

我院外科第六党支部特邀天津中西医结合学会麻醉与镇痛专业委员会15名位麻醉与疼痛诊疗专家于7月22日上午赴宝坻区八门城医院开展了以“‘医’路向阳 健康暖民心”为主题的义诊活动,并取得圆满成功。

时光清浅、岁月无言。时值仲夏,果香瓜甜;夏日中伏,细雨连绵。当人们在尽情享受盛夏的美好,而疼痛专家们正在风雨兼程。7月22日上午9时,天津市中西医结合学会麻醉与镇痛专家15人来到了宝坻区八门城镇开展义诊活动。八门城全镇总面积90平方公里,共辖54个村庄,2.7万人口,地广人稀,农民人均土地10余亩,相对劳动强度大,容易腰肌劳损。当地也被区政府称为南部大洼地区,因为土地盐化潮湿,种植大量水稻,河流支渠纵横,发展淡水养殖,因此当地老百姓多发生风湿性疾病,腰腿痛、膝关节痛好发。天津市宝坻区人民医院疼痛科主任尹立军是天津市中西医结合学会麻醉与镇痛专业委员会委员,先后多次在八门城镇考察时了解到,虽然在党的富民政策的支持下,农民逐渐的富裕起来,建成了现代生态农业示范园,稻田景观被农业部评为“中国美丽田园”,还入围了全国美丽乡村创建试点,但当地老百姓距离县城和市区较远,缺医少药的这种情况还普遍存在,于是与学会商讨,特邀学会专家到八门城镇义诊。

目前,疼痛医学在全世界已受到极大的关注和重视,疼痛已被列为继呼吸、脉搏、血压、体温之后的第五大生命体征。如果说急性痛是一种症状,那么许多慢性疼痛本身就是一种病,需要及时诊治。这种医学上的新观点、新认识正在逐渐普及到人民大众,使得疼痛医学受到了社会的广泛关注,得到了迅猛的发展。在现实生活中,长期遭受慢性疼痛(尤其是颈肩腰腿痛等脊柱方面的慢性疼痛)折磨的患者屡见不鲜。及时诊治疼痛,有效控制疼痛,应当成为健康人生的一项重要内容。近十余年来,疼痛诊疗学科以其“创伤小、见效快、定位准确、安全性高”的特点发展迅速。我院外科第六党支部也积极响应国家号召,通过大量科普宣传、义诊、专业讲座等方式,积极宣传疼痛防治知识,唤起公众关注疼痛疾病危害。这次“‘医’路向阳 健康暖民心”送医下乡义诊就是支部组织的系列活动之一。

当天一大早十里八村的乡亲们听说市里和区医院的专家要来,哪怕外面下着雨,也都兴致勃勃地来赶“科技大集”。本次义诊得到了八门城医院的大力响应,是本镇一次大型公益性活动,八门城医院李秀萍院长组织充分,现场秩序井然,总共义诊150余人次。专家发挥了各自的专业特长,分别针对各种急性、慢性疼痛,包括:神经血管性头痛、颈源性头痛、偏头痛、三叉神经痛、面神经痛、肋间神经痛、颈椎痛、肩周炎、腰椎病、椎间盘突出神经痛、带状疱疹及后遗痛、反射性交感神经萎缩症、灼性神经痛、各种骨关节痛及癌痛等不同病种,现场进行疼痛诊治以及疼痛学相关知识科普教育。特别发挥了学会中医见长的优势,予以脑栓塞后遗症进行了针灸治疗;对狭窄性腱鞘炎、肩周炎、膝关节炎等20例患者免费进行了神经阻滞疗法,因见效快、疗效明显,先后有大量群众要求治疗,但因当地医院的现有条件限制,一些无菌条件要求高的操作技术未能实施,于是专家们给老百姓留了医院电话、自己的手机号码和微信号,方便老百姓就医,受到老百姓的拥护和爱戴。

天津中西医结合学会麻醉与镇痛专业委员会主任委员李宏教授和宝坻区人民医院疼痛科尹立军主任,还亲自冒雨走访了周边农村家庭贫困的疼痛患者。一名是恶性淋巴瘤患者,仔细查看了病情,进行了指导,并给予赠送镇痛药。另一名是卵巢肿瘤的老奶奶,已是癌症晚期,现已处于昏睡状态,合并吞咽困难,并仔细阅读CT,考虑已经脑转移,并指导必要时予以鼻饲,保障营养供应。叮嘱家属,晚期患者大多疼痛难耐,必要时予以镇痛药物治疗,并赠送部分镇痛药品。听到专家的指导,家属感激不尽,说在家就能得到市里大医院专家看病,实在不敢想。

义诊结束后,已经是中午12点30分了。统计本次义诊的患者,不仅仅来自八门城,而且有玉田、宁河等周边地区的群众。本次义诊不仅搭建了一个良好的医患沟通平台,提供了方便就医的机会,更进一步提高了我市中西医结合学会和宝坻区人民医院的声誉和影响力,也为我市疼痛学科的发展起到了积极的推动作用。

总之,这次“‘医’路向阳 健康暖民心”送医下乡义诊活动,是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神的重要具体体现,也是落实全市“十项行动”和我区“十项工程”、持续办好民生实事的生动实践,真正做到了为百姓解疾苦、送健康,不断推动优质资源下沉、实现增进民生福祉。专家们虽然顶风冒雨,义诊热情依然高涨,既解除了群众的疼痛困扰,也感受到了农村老百姓的淳朴与真情,得到了广大群众的赞赏和认可,为保障人民群众健康、创建和谐社会、建设社会主义新农村,做出了积极的贡献。

- 附件列表: